Das große Potenzial unbegrünter Dächer

Gründachkataster und Potenzialermittlung

von: Dr. Gunter Mann

Dachbegrünungen rücken immer mehr in den Fokus, wenn es um Klimaanpassungsstrategien zur Minderung des Urban Island Heat Effects und der CO²-Belastung und wenn es um Überflutungsvorsorgemaßnahmen geht. Optimale Grundlagen für die Erarbeitung und Umsetzung der genannten Strategien sind Bestandsaufnahmen bestehender Dachbegrünungsflächen und Kenntlichmachung möglicher Potenziale für weitere Begrünungen wie es bei Gründachkatastern immer öfters umgesetzt wird.

Begrünte Dächer vereinen viele positive Wirkungen und sind multifunktional einsetzbar, wie die nachfolgende Aufstellung veranschaulicht.

Zahlen zum Gründach-Markt

- Verbesserung des Mikroklimas: Beschattung, Wasserrückhalt, Verdunstung; Bindung und Filterung von Staub und Luftschadstoffen

- Energieeinsparung: Wärmedämmung und Hitzeschild

- Beitrag zum Hochwasserschutz: Regenwasserrückhalt und Minimierung der Niederschlagsabflussspitzen

- Ausgleich und Minderung für Eingriffe in Natur und Landschaft: Erhaltung der Biodiversität und Erweiterung der Lebensräume für Pflanzen und Tiere

- Gebäudeerhaltung: Längere Lebensdauer der Dachabdichtung durch Schutz vor Witterungseinflüssen und Temperaturdifferenzen

- Kosteneinsparung: Reduzierung der Abwassergebühren bei gesplitteter Abwassersatzung. Eventuell ersparte Ausgleichsabgabe

- Lärm- und Strahlenschutz: Luftschalldämmung und Minderung der Schallreflexion; Minderung des Elektro- und Licht-Smogs

- Moderne Stadtplanung: Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfelds, großflächig einsetzbares Gestaltungselement der Städte- und Landschaftsplaner

- Wertsteigerung: Der Immobilie und des Wohngebiets

- Freizeit- Pausen- und Wohnflächen:

- usätzliche Nutzflächen im privaten und öffentlichen Bereich

Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung (FBB) geht aufgrund interner Umfragen unter den Mitgliedern davon aus, dass jährlich etwa 10 bis 14 Mio. m² Dachbegrünungen neu entstehen und 2016 der Anteil Extensiv- zu Intensivbegrünung 83 Prozent zu 17 Prozent betrug. Die Steigerung der neu hinzugekommenen Dachbegrünungen in den letzten Jahren ist beachtlich und die Entwicklungen positiv, jedoch auch notwendig angesichts der noch ungenutzten Potenziale vieler unbegrünter Dächer bei Neubau und im Bestand. Es werden derzeit nur etwa zehn bis 15 Prozent der jährlich neu erbauten beziehungsweise sanierten Flachdächer begrünt.

Gründachkataster, Gründach-potenzialkataster, Inventarisierung und Potenzialanalyse

Unter den genannten Überschriften gibt es verschiedene Methoden und Darstellungen, um die aktuelle Situation des Gründachbestands beziehungsweise darüber hinaus das noch mögliche Potenzial nachträglicher Dachbegrünungen zu ermitteln.

Gründachpotenzialkataster

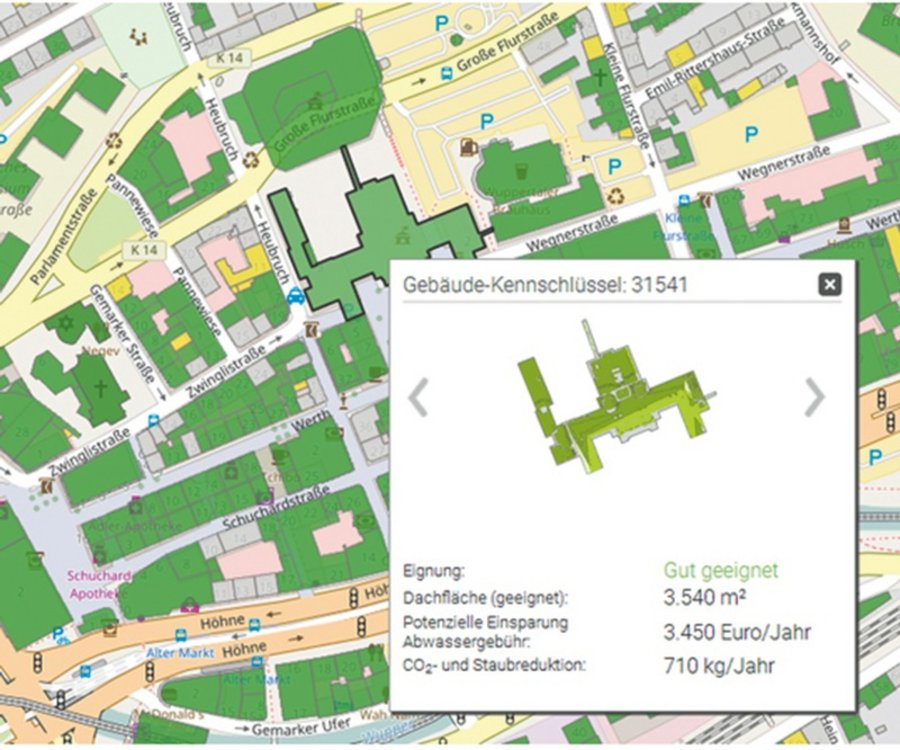

Eine klassische Methode ist die Ergänzung der schon seit vielen Jahren bekannten "Solarkataster" mit Gründachkatastern. Im Internet finden sich dazu einige Städte, die ein Gründachpotenzialkataster mit dem Unternehmen tetraeder solar aus Dortmund umgesetzt haben. Mit einem Solarpotenzial- beziehungsweise Gründachpotenzialkataster werden Bürgern und potenziellen Bauherren intuitiv zu bedienende und leicht verständliche Tools zur Verfügung gestellt, die nach Aussagen der Dortmunder Unternehmens in über 800 Kommunen von Hausbesitzern, Banken, Handwerkern und Klimaschutzmanagern als wirkungsvolles und präzises Planungs- und Marketinginstrument genutzt werden. Bei diesen Gründachpotenzialkatastern lassen sich auf Gebäudeebene Daten zur grundsätzlichen Eignung, geeigneten Flächengröße, CO²- und Staubreduktion und (wenn in der Gemeinde vorhanden) potenzielle Einsparung Abwassergebühr ablesen. So nutzen unter anderem die Städte Aachen, Dormagen, Kaarst, Neuss, Oldenburg, Worms, Wuppertal die klassischen Gründachkataster.

GREEN-AREA

Einen Schritt weiter geht Prof. Dr. Martina Klärle, die für die Stadt Marburg mit GREEN-AREA das "erste intelligente Gründachkataster Deutschlands" entwickelt hat. Über flächendeckend vorhandene, hochaufgelöste Geobasisdaten (z. B. Laserscannerdaten, Katasterdaten, Luftbilder) ermittelt das Büro Klärle aus Weikersheim die individuellen Standortfaktoren aller Gebäude wie Dachneigung, Ausrichtung und Besonnung und berechnet damit die Eignung für eine Dachbegrünung. Ist schon ein Solarkataster vorhanden, kann auf den bereits ermittelten Daten aufgebaut und die vorhandene Solardach-Website um das Gründach-Kataster ergänzt werden - so können durch die Mehrfachnutzung der Eignungsdaten Kosten gespart werden. Mit Green-Area werden die für die Begrünung geeigneten Dachflächen einzeln bewertet und mittels Farbverlauf in einer interaktiven Karte im Internet dargestellt. Es wird für jedes Dach in Abhängigkeit von Besonnung und Neigung individuelle Informationen wie CO²-Einsparung, Feinstaubbindung, Niederschlagsspeicherung und die Einsparung von Abwassergebühren berechnet. Je nach Dachexposition und Gründachaufbau (10, 20 oder 30 cm Aufbauhöhe) werden in der Detailanalyse Pflanzenlisten vorgeschlagen und die oben genannten Werte für CO²- und Feinstaubbindung berechnet und dargestellt.

Inventarisierung und Potenzialanalyse

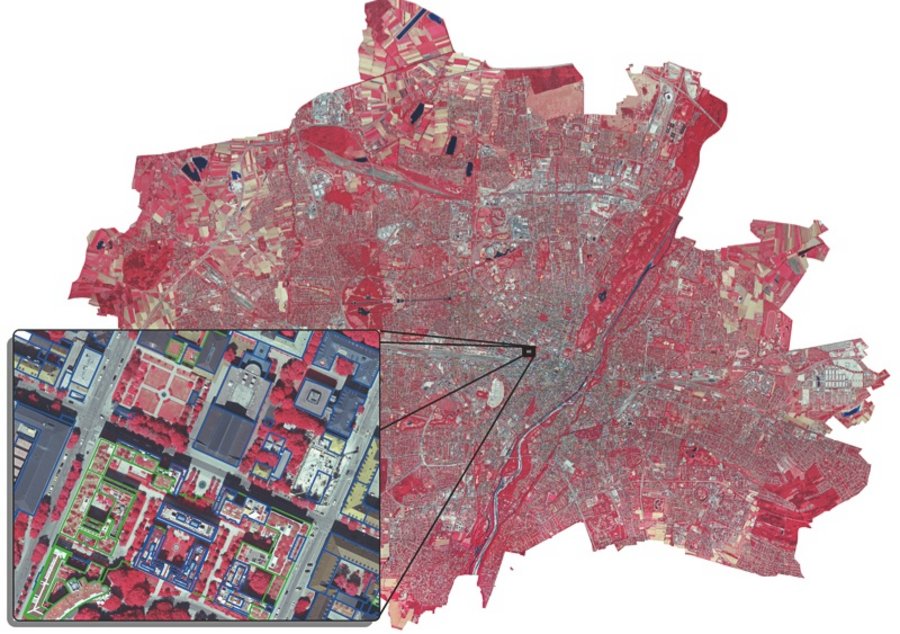

Der Deutsche Dachgärtner Verband (DDV) hat gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) das Forschungsprojekt "Fernerkundliche Identifizierung von Vegetationsflächen auf Dächern zur Entwicklung des für die Bereiche des Stadtklimas, der Stadtentwässerung und des Artenschutzes aktivierbaren Flächenpotenzials in den Städten" der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) durchgeführt und dabei das modernste Verfahren zur Bestands- und Potenzialermittlung entwickelt. Projektziel war die Entwicklung eines automatisierten Verfahrens, das eine schnelle und detaillierte Analyse erlaubt. Bisher konnten das nur durch aufwändige visuelle Auswertungen von Luftbildern erhoben werden. Bei dem neuen Verfahren, das in ähnlicher Form auch das Land Berlin erst kürzlich eingesetzt hat, um eine Gründach-Bestandsaufnahme durchzuführen, werden Satelliten- und Luftbildaufnahmen mit vorhandenen Gebäudedaten kombiniert. Für die Erfassung von Gründächern eignen sich in besonderem Maße multispektrale Fernerkundungsdaten. Die Sicht aus der Vogelperspektive ermöglicht eine spektrale Differenzierung von Oberflächenbedeckungsarten von Dächern. Mit der Verfügbarkeit von aktuellen, hoch aufgelösten digitalen Color-Infrarot-Orthophotos sowie Gebäude- beziehungsweise Dachumriss-Geometrien sind die wesentlichen Datengrundlagen vorhanden. Die Gebäudedaten sind meist schon aus dem Bereich der Geobasisdaten im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) hinterlegt Damit ist eine hohe Differenzierung möglich, sowohl für das Stadtgebiet als auch für einzelne Gebäude. Für die Erfassung der Vegetation werden Luftbildaufnahmen verwendet, die zusätzlich zum sichtbaren Rot-Grün-Blau-Spektralbereich auch den Bereich des nahen Infrarots abdecken. Pflanzen reflektiert die für das menschliche Auge nicht sichtbare Infrarotstrahlung sehr stark und geben damit ein gut messbares Vegetationssignal ab. Bei Luftbildern erscheint die vorhandene Vegetation rotgefärbt - je mehr Vegetation vorhanden, desto intensiver rot. Zur Ermittlung begrünter Dachflächen werden beide Datensätze (Luftbildaufnahmen und Geobasisdaten) überlagert. Auf Grundlage verschiedener Schwellenwerte (Stärke des Vegetationssignals, Größe der begrünten Dachfläche, Flächenanteile der Begrünung) entscheidet das Programm im Anschluss, ob das Dach als Dachbegrünung eingestuft wird.

Im Rahmen der Potenzialanalyse wurden praxisnahe, eingrenzende Faktoren berücksichtigt: "Dachneigung" und "Kiesdächer". Hintergründe sind, dass Flachdachbegrünungen bis etwa 10° Dachneigung ohne rutschsichernde Maßnahmen mit geringerem finanziellem Aufwand umgesetzt werden können und bekieste Dächer nach Abräumen der Kiesschicht zur nachträglichen Begrünung Lastreserven von etwa 100 kg/m² aufweisen.

Möglichkeiten von Gründachkatastern und weitere Handlungsfelder für Dachdecker und Dachbegrüner

Fundierte und realitätsnahe Daten zu schon vorhandenen Dachbegrünungen und identifizierte Potenziale zur nachträglichen Begrünung bieten verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Städte und Planer:

- Instrument der Klimafolgenanpassung (Wärmeinseln, Kaltluftschneisen, Luftschadstoffbelastungen)

- Integration in die Entwässerungsplanung der Siedlungswasserwirtschaftler

- Initiierung von Gründach-Strategien

- Gezielte Vernetzung von Grünflächen und Biotopen in Stadtgebiet und Umland, gegebenenfalls nachträgliche Begrünung von Dächern und ökologische Aufwertung einfacher Sedum-Begrünungen

- Gegebenenfalls als Kontrolle für Umsetzung und Pflege von (Auflagen)Begrünungen

Auch wenn die heutigen Methoden eine realitätsnahe Abbildung potenziell begrünbarer Dachflächen leisten können, ersetzt diese keine Vor-Ort-Prüfung und Begehung mit fachkundigen Teilnehmern wie Statiker, Architekten, Dachdecker und Dachbegrüner.

So kann beispielsweise der Dachdecker mittels eines vorhandenen Gründachkatasters Objekte identifizieren, bei denen sich eine nähere Betrachtung vor Ort hinsichtlich Sanierung der Dachabdichtung und Dachbegrünung lohnt und dem Besitzer gezielt einen ersten Beratungstermin anbieten.

Vor Ort ist zu prüfen beziehungsweise sind Erst-Informationen einzuholen:

- Zustand der Dachabdichtung, einschließlich der Wurzelfestigkeit (siehe auch "WBB-Liste" der FBB)

- Zustand der Wärmedämmung

- Höhen der Randaufkantungen

- Dachgefälle für die Wahl des Gründachaufbaus

- Entwässerungssituation

- Ggf. Statik und Einbeziehung des Architekten und Statikers

- Vorhandensein von technischen Aufbauten

- Zugänglichkeit und Absturzsicherung, vor allem zur späteren Pflege und Wartung

Verschiedene Praxisbespiele

Das Gründachpotenzialkataster von Wuppertal stellt für jedes Gebäude im Stadtgebiet dar, wie geeignet die Dachfläche für eine Dachbegrünung ist. Je Gebäude können die ermittelten Ergebnisse (Eignungsklassifikation, Regenwasserrückhaltepotenzial sowie CO² -und Staubreduktionspotenzial) abgefragt werden. Zusätzlich erfolgen wichtige Hinweise zur Planung und zum Bau einer Dachbegrünung. Die dargestellten Ergebnisse dienen zu einer ersten Orientierung bei der Entscheidungsfindung. Neben den Fördermöglichkeiten der KfW-Bank wird auch die Förderung durch das kommunale Hof- und Fassadenprogramm dargelegt.

Düsseldorf hat schon 2008 mit Hilfe flächendeckender Luftbildauswertungen eine Gründachkartierung für das gesamte Stadtgebiet erstellt. Im August 2015 wurden 2706 begrünte Haus- und Garagendächer mit einer Gesamtfläche von mehr als 871.000 m² ermittelt - das entspricht 3,1 Prozent aller Dachflächen (25 km²) in Düsseldorf. Hinzu kommen 1116 begrünte Tiefgaragen, so dass es unterm Strich in Düsseldorf etwa 1665000 m² Dach- und Tiefgaragenbegrünungen gibt.

Worms hat beispielswiese zeitgleich das Solar- und das Gründachkataster im Rahmen des Konzepts zur Anpassung an den Klimawandel erstellen lassen und daraus auch weitere Maßnahmen abgeleitet. So wurde das Thema Begrünung auch in dem Projekt "Starkregen" einbezogen. Neuss hat das Gründachpotenzialkastaster 2016 zu dem bereits bestehenden Solarkataster ergänzt. Seit der Einführung erhält die Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich über Gründächer informieren möchten und auch von Seiten der Politik wird das Thema aufgegriffen. Neuss sieht in der Maßnahme ein großes Potential - sowohl für den Klimaschutz als auch für die Klimaanpassung und plant weitere Maßnahmen, um Gründächer zu fördern.

Die Stadt München war Projektpartner bei dem oben beschriebenen DBU-Projekt und dabei wurden folgende Kenngrößen der Gründach-Inventarisierung und Potenzialanalyse auf Stadtgebietsebene ermittelt:

- Anzahl aller Dächer mit Dachbegrünung: 59 082

- Vegetationsfläche aller begrünten Dachflächen: 3 148 043 m²

- Prozentualer Anteil Gründächer an der Gesamtzahl aller Dachflächen: 19,5 Prozent

- Anzahl aller potenziell begrünbaren Gebäude (Fläche > 100 m²): 31 740

- Gesamtfläche aller potenziell begrünbaren Gebäude (Fläche > 100 m²): 13 233 965 m²

- Prozentualer Anteil potenziell begrünbarer Dächer an der Gesamtzahl aller Dachflächen: 10,5 Prozent

In Berlin wurden 2016 die Anzahl und Flächengrößen begrünter Dächer erfasst mit den folgenden Ergebnissen:

- 18 368 von insgesamt 604 865 (3,0 %) Gebäuden einschließlich Tiefgaragen haben eine begrünte Dachfläche beziehungsweise begrünte Dachteilflächen von > 10 m²

- Insgesamt sind 4.000.000 m² der Dachflächen begrünt (3,9 %)

- Eine Konzentration der begrünten Dachflächen liegt in der Innenstadt

- Das größte Begrünungspotenzial weisen "Bürogebäude, Gewerbe" auf

Fazit

Für die Städteplaner sind Dach- und Fassadenbegrünungen unverzichtbare Maßnahmen, um dem Klimawandel (mit seinen bekannten Folgen) und dem Artenrückgang von Fauna und Flora entgegenzuwirken. Mit den Gründachkatastern stehen bewährte und moderne Werkzeuge zur Verfügung, um Basisdaten zum Bestand und zum Begrünungspotenzial zu erfassen, um daraus Begrünungsstrategien abzuleiten. Doch auch für die Verarbeiter (Dachdecker und Dachbegrüner) ergeben sich Möglichkeiten, mit Hilfe der Gründachkataster in neue Kundengespräche zu kommen und Aufträge zu generieren.

Weitere Informationen: www.dachgaertnerverband.de, www.gebaeudegruen.info